I.研究の背景

二次カリエスや破折等の理由により歯冠修復物を再補綴する場合,歯の形成マ−ジンが歯肉縁下深くなり,生物学的幅径を侵害し,正確な印象採得が不可能な場合が多く見受けられる.このような症例の場合,対応策として二つの方法が行われている.一つは歯周外科により残存歯質をより多く露出する方法,もう一つは歯根挺出である.我々はこれまで,この補綴前処置における歯根挺出に着目し,磁性アタッチメントであるハイコレックススリムに, ステンレス製ネジをレ−ザ−溶接にて取り付けた新しいネジ式歯根挺出装置を試作・臨床応用を行い,第9回日本磁気歯科学会にて報告した.

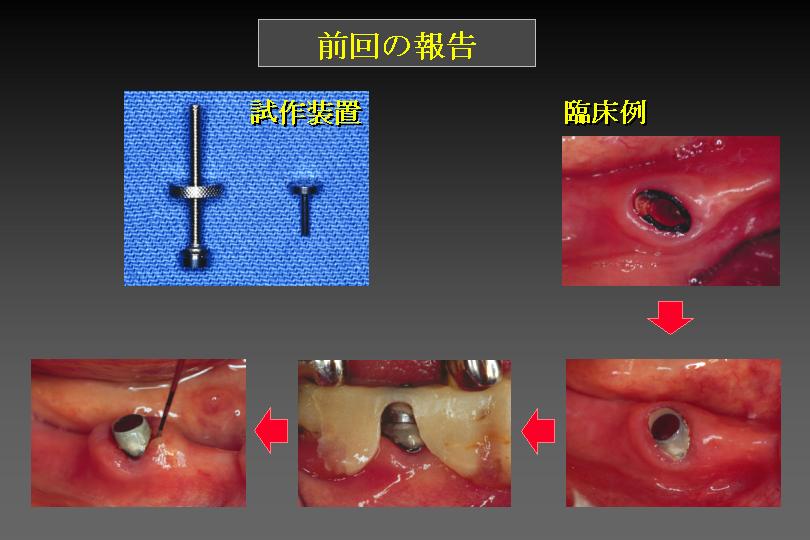

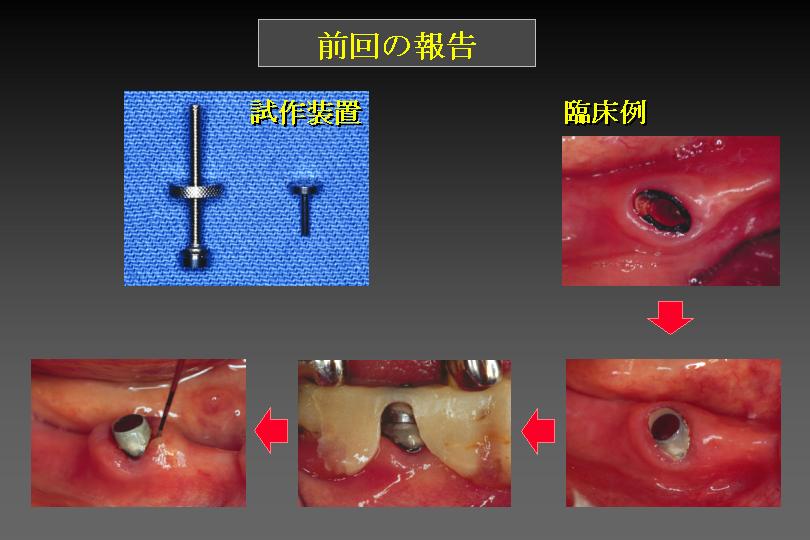

図.1の左上はその試作装置を示し,右上に示す症例は,前回の報告で紹介したものである.歯根にキ−パ−を仮着し,使用している義歯に装置を取り付け,ネジを回転することにより,装置とキ−パ−に間隙をつくり,歯根挺出を行った.

前回の報告の結果,この試作装置は,矯正力にワイヤ−やエラスティックを用いる従来の挺出方法と比較して図.2のような特徴を有ながら,歯根挺出を成功させることができた.

しかしながら,図.3に示すような検討課題も指摘された.

第一に磁力を用いた場合の挺出に必要な力の問題である.これには,歯根挺出に必要な力に関しての検討,磁力による挺出の生物学的特徴の検討,挺出に必要な力と 期間の関係などといったことが含まれる.また,第二に装置自体の問題である.これには,強度,操作性,耐食性,ネジ止め剤などが含まれる.今回の報告では,特に装置自体の強度と操作性について若干の改善を行ったので,臨床例を含め報告したいと思う.

II.今回の報告内容

試作装置の臨床応用を行ううち,図.4,5に示すような二つの問題点が出てきた.一つは,マグネットとネジとの溶接部における脱離で,これは,患者の咀嚼時やネジを回転させるときに発生した.もう一つは,義歯とナット部での脱離で,これは,患者の咀嚼時,義歯清掃時に発生した.

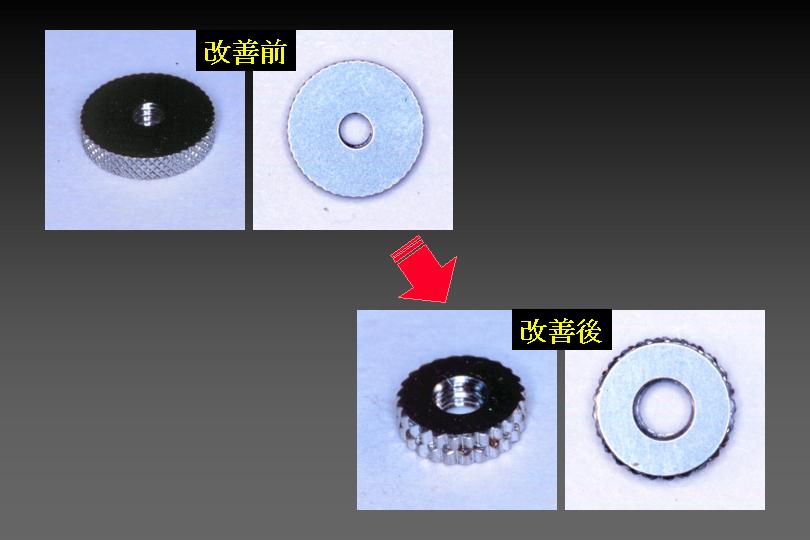

ではまず,溶接部での脱離に対する改善点から報告したいと思う.改善を行ったのは,図.6に示すように,強度の向上のため,レ−ザ−溶接数を8点から16点に変更し,操作性向上のため,ネジの太さを直径1.5ミリから直径2.0ミリに太くした.

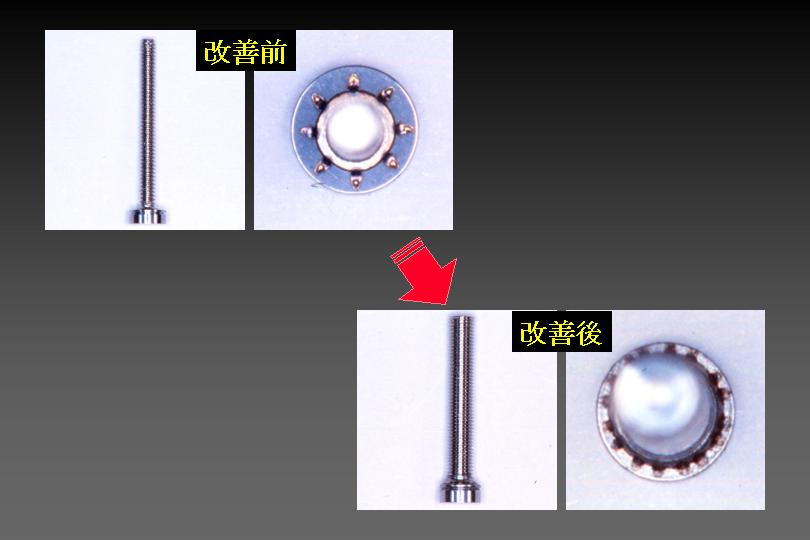

図.7は改善前後の写真である.なお,レ−ザ−溶接はネジの頭の辺縁に,ほぼ等間隔に行った.

実際にどれだけ溶接強度が向上したか,溶接数を8点と16点にした試料を用いて,引張り試験を行い比較検討した.図.8は引張り試験の測定方法を示している.実験に用いた試験機は,今田製作所製引っ張り圧縮試験機SV-55で,試験速度は毎分1mmである.試料は,右に示すように,本体の直径2mm,頭の直径が2.5mmのSUS316L製ネジに,直径3.5mmのSUS447J1製棒状試料をレ−ザ−スポット溶接にて溶接し,試料とした.なお,溶接数は8点と16点とし,それぞれ5個ずつ製作し,試験を行った.

図.9は,この測定結果を示している.16点で溶接したほうが,8点で溶接したものよりほぼ2倍の溶接強度を示し,その値は平均で0.34kNであった.この値自体の評価は,臨床応用を行い,溶接部の脱離がなくなるかどうかで評価したいと考えている.

図.10,11は,8点および16点で溶接した試料の破断前後の拡大写真である.どちらの試料ともに破断は溶接部で起こり,肉眼的には溶接の深さはさほど深くなく,磁性アタッチメントに同様な溶接を行っても,吸引力および耐食性に影響は少ないものと考えられるが,今後検討する必要があると思われる.

次に,ナット部での脱離に対する改善点を報告したいと思う.改善を行ったのは,図.12に示すように,強度の向上のため,ナット側面のメッシュを深くかつ大きくしたほか,ネジの遊びを少なくし,安定性,操作性を向上するため,レ−ザ−溶接を用いて二つのナットをわずかにずらしてはり合わせた.

図.13は改善前後の写真である.なお,ナットの厚みが従来の1.2mmから1.5mmに増加したが,ナットを義歯等に接着したのち片面を削ることにより補正できる.

以上,今回の改善点を報告したが,ここで,これら改善後の試作装置をもちいた臨床例を2つほど紹介したいと思う.

III.臨床例

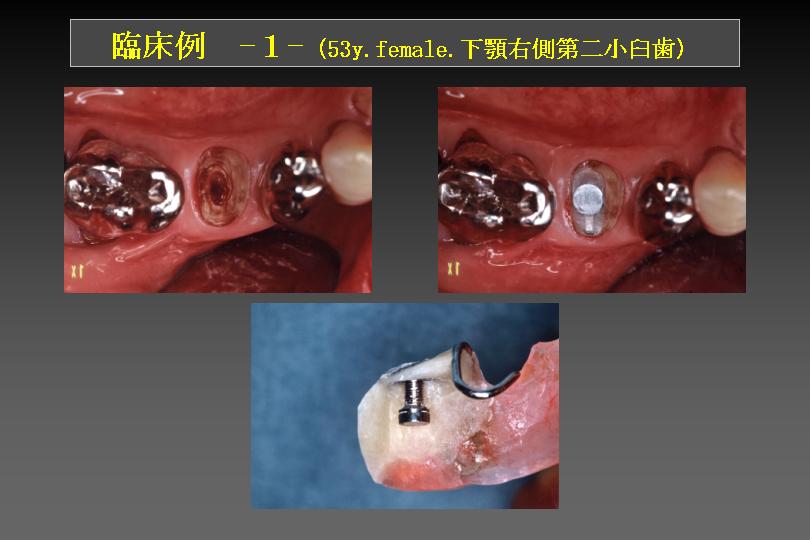

1症例目は,53歳の女性の下顎右側第二小臼歯に対する応用例である.

図.14の左上は,初診時の写真で,同歯は遠心に歯肉縁下カリエスがあり,このまま形成を行っても良好な印象採得が困難であると判断したことから,挺出を行うことにした.右上はキ−パ−付きのテンポラリ−ル−トキャップを歯に仮着したもので,下の写真は,患者さんの仮義歯に装置を装着したところである.

図.15の左は,実際に挺出を行っているときのものである.このように頬側をあけることによって,挺出量や間隙量を確認することができる.右の写真は,挺出開始から約2ヶ月後の写真であるが,実際に挺出しているのが確認できると思う.

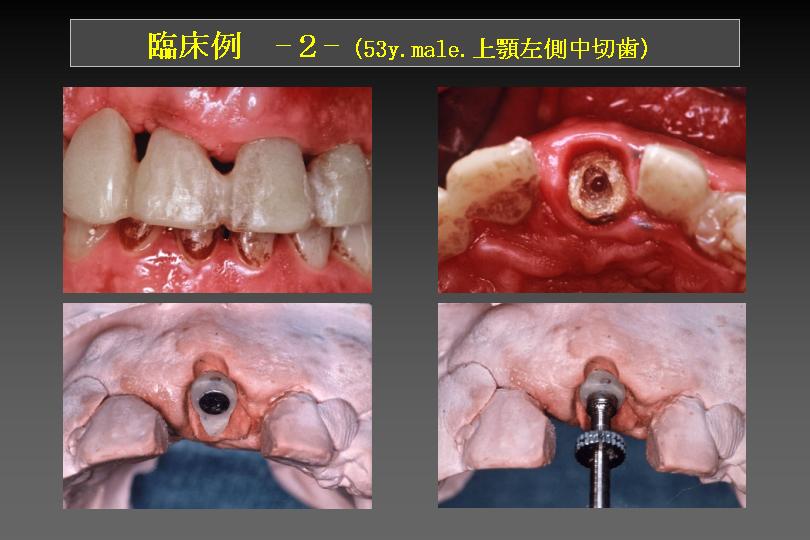

2症例目は,53歳の男性の上顎左側中切歯に対する応用例である.

来院前に左側側切歯から右側第二大臼歯までのブリッジが装着されていたが,同歯が破折し,生物学的幅径が侵害されたため挺出を行うことにした.図.16の左上はテンポラリ−ブリッジを装着している写真で,右上は同歯の写真である.左下はキ−パ−付きのテンポラリ−ル−トキャップを製作した写真で,右下は装置を試適し,挺出量の確認を行っている写真である.

図.17の上の写真は,口腔内に装置を装着したときの写真である.この症例では,装置を可撤性にせず,テンポラリ−ブリッジ内に装置を収めた.下の写真は,挺出開始から約2ヶ月後の写真であるが,実際に挺出しているのが確認できると思う.

これらの2つの症例では,今回問題とされたような装置の脱離は起こらず,良好な歯根挺出が行えたことから,臨床的には,今回の改善により装置自体の強度は向上しているものと考えられる.しかし,これらの症例では330gfの吸引力を有する磁性アタッチメントを用いたことから,1回の挺出量が0.2から0.4mmとなり,挺出にかかる時間が長く,今後,さらに大きな吸引力を有する磁性アタッチメントを用いて,挺出期間の短縮を図りたいと考えている.

IV.まとめ

今後は,歯根挺出に関する基礎的な検討や,装置自体の検討を行うほか,さらに大きな吸引力を有する磁性アタッチメントを用いた臨床的検討を加えていきたいと考えている.

E-mail : 質疑応答の受付は終了しました

Fax : 質疑応答の受付は終了しました

[0001]

坂東 永一 (徳島大学歯学部歯科補綴学第二講座 )

Eiichi Bando (Dept. Fixed Prosthodontics, School of Dentistry,

The University of Tokushima )

質問1.ネジ式歯根挺出装置のネジの調整はどのくらいの間隔で行いましたか.また,どのくらいの間隔が最適だと考えておられますか.

質問2.今後大きな吸引力を有する磁性アタッチメントを使用したいとのことですが,どのくらいの吸引力のものをどのように使うのが良いと考えておられますか.

--- Tue Jan 30 18:17:48 2001

[0002]

菅野太郎

(東北大学大学院歯学研究科口腔機能再建・材料学講座咬合機能再建学分野

)

Tarou Kanno (Tohoku University Graduate School of Dentistry

Fixed Prosthodontics )

大変回答が遅くなりまして申し訳ございませんでした.

【質問1に対する返答】

患者さんの来院間隔によってですが,3〜14日の間隔(基本的には7日)で,一回に付き0.2〜0.4mmの挙上を行いました.またどのくらいの間隔が最適かというと,当たり前ですが,歯根が挺出され,磁石と接するようになったときが,次の調整を行う時期と考えられます.患者さんの感覚からいうと,「約1〜3日の間は歯牙が引っ張られている感覚があるが,その後は何ともなくなる.」といわれることが多く, この距離と吸引力の場合は,数日で挺出が完了していると思われます.しかし,これは全くの感覚だけの話であって,科学的根拠があるものではございません.挺出に関して,国内外の文献を調査しましたが,歯種や歯根膜面積の違いで,どのくらいの力が必要なのか,また,挺出に関する生物学的機序などについての系統だった研究は私の知っている範囲では見あたりません.よって,現段階では,間隔については手探りの状態であり,はっきりとどのくらいの間隔であるとは明言できません.(今後基礎的研究がもっと必要であると考えております.)

【質問2に対する返答】

現在,日立金属に御協力をいただき,1000gfの磁性アタッチメントを用いた挺出装置を試作しました.ただし,歯根に取り付けるキ−パ−の直径が大きくなるので,高さ方向にキ−パ−を大きくして吸引力がどのくらい発揮するか検討しているところです.また,パワ−チェ−ンや輪ゴムを用いた従来の挺出方法よりも現在の方法では,治療期間が長くなり,より大きな吸引力で一回の挺出量を大きくしたいと考えております.しかし.具体的な数値については,上記の理由もあり,今後の検討課題とさせていただきます.

--- Thu Mar 1 15:22:20 2001