これまで,外冠に白金鉄系磁石合金,内冠に磁性ステンレス鋼を用い,その維持を磁力に求める新しい可撤式ブリッジの検討を行ってきた.

白金鉄系磁石合金の歯科鋳造用合金としての応用の可能性を探るため検討した結果,歯科鋳造による臨床応用の可能性が示唆された.また,磁性ステンレス鋼SUS447J1について検討を行った結果,歯科鋳造の可能性が示唆された.

可撤式ブリッジとして臨床応用する場合,咬頭や裂溝を持つ複雑な形態となる.また,有髄歯に用いる場合,補綴スペースの制限から,あまり合金の厚みが取れない.このような場合でも,必要な性能が得られるような外冠の辺縁形態,咬合面形態,合金の厚み,着磁方法,磁気回路を与える必要がある.

この検討には磁場解析シミュレーションによる手法が適当である.今回は,三次元磁場解析を用いて,まずは単純な形態である円板状試料について磁場解析を行い,着磁方法について検討した.

1.解析方法

・積分要素法を用いた三次元磁場解析

- 吸引力

- 磁束密度

- 漏洩磁場

2.使用ソフト

・ELF/MAGIC(ELF)

積分要素法は積分方程式法の一種であり,全物体要素間の相互作用をクーロンの法則などを用いて解析する.積分要素法は物体間の方程式なので,空間は要素に分割する必要が無く,有限要素法と比較すると,三次元の計算が高速で,モデルの製作が簡便である.

3.特性値の設定

・白金鉄系磁石合金

Fe-39.5Pt-0.65Nb-0.1Si (mol%)の磁気特性 (実測値)

最大エネルギー積 (BH)max : 15 MGOe

保持力 Hcb : 3.61 kOe

残留磁束密度 Br : 9.6 kG・磁性ステンレス鋼

SUS447J1の磁気特性

透磁率 μm : 100

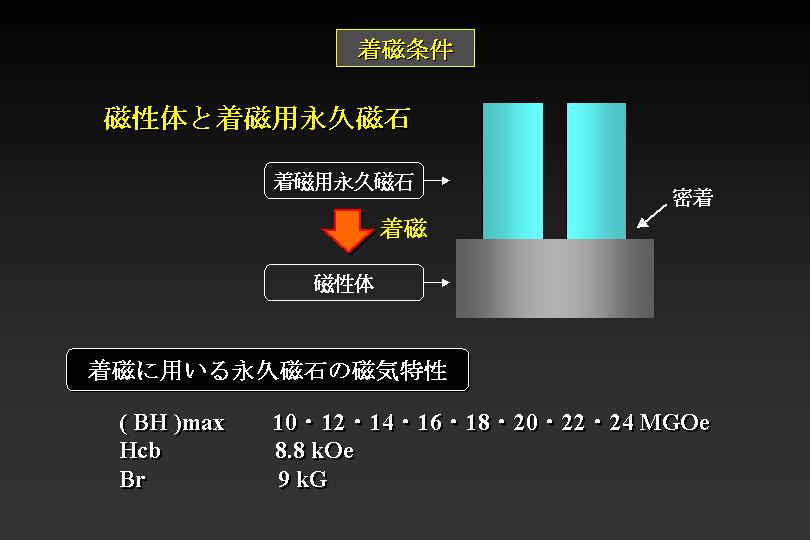

飽和磁束密度 Bs : 13.5 kG4.着磁条件

白金鉄系磁石合金は図.2に示すように,永久磁石を用いて着磁することとした.

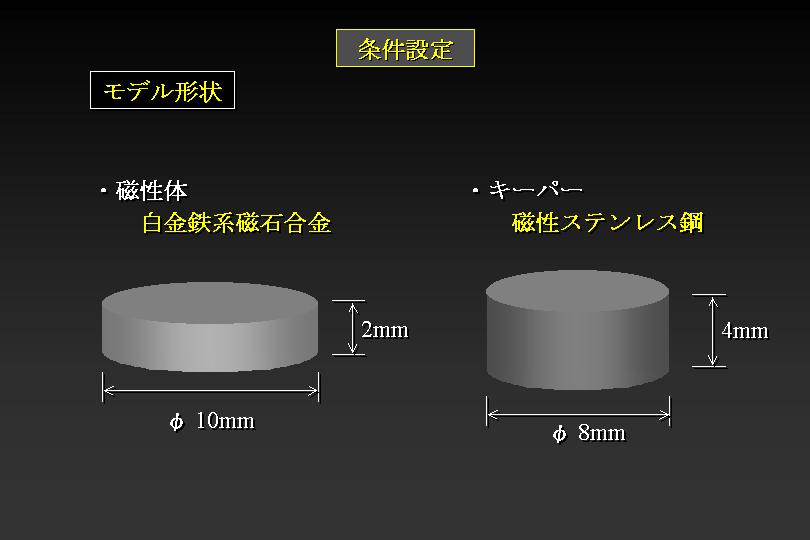

図.3のモデル形状を用いて磁場解析を行い,磁性体要素の磁束密度分布を求めた.以下にモデル形状を示す.

5.着磁方法

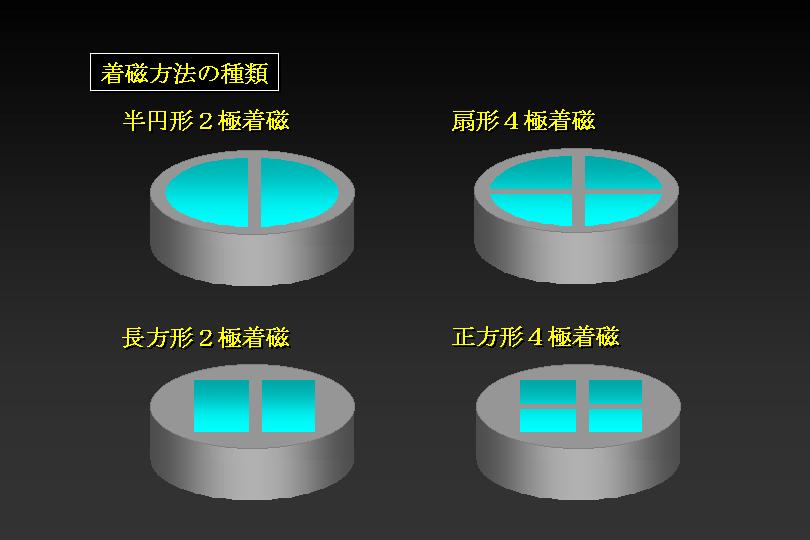

着磁方法は,図.4に示す半円形2極着磁,扇形4極着磁,長方形2極着磁,正方形4極着磁の4パターンとした.磁極間の隙間は1㎜とし,磁性体の辺縁には少なくとも1㎜の着磁しない領域をもうけた.

6.残留磁束密度の分類

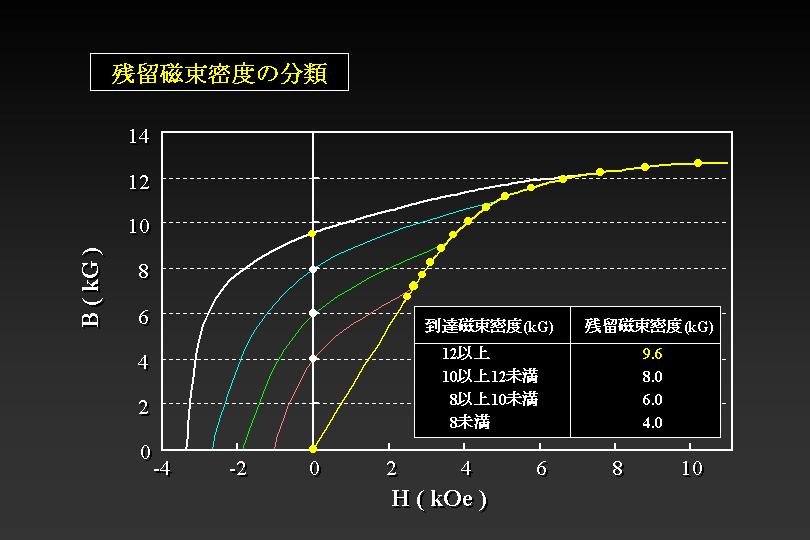

残留磁束密度の分類を図.5に示す.X軸は磁化力,Y軸は磁束密度を表す.黄色いラインは白金鉄系磁石合金鋳造体棒状試料の磁化曲線計測を元に,直線とアークタンジェントの近似曲線として設定した.磁化後の各要素の残留磁束密度は,着磁の時点における各要素の磁束密度から仮定した.磁束密度が12 kG以上に到達したときのみ,残留磁束密度を実測値の9.6 kGとし,その他については,図のように到達した磁束密度により分類し,残留磁束密度を設定した.

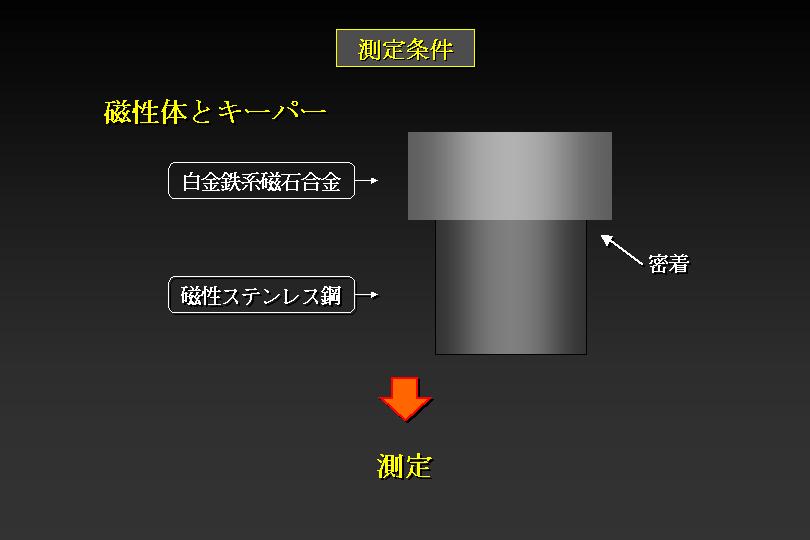

7.測定条件

着磁した白金鉄系磁石合金を,図.6に示すように磁性ステンレス鋼製キーパーに密着させ測定した.

8.解析条件

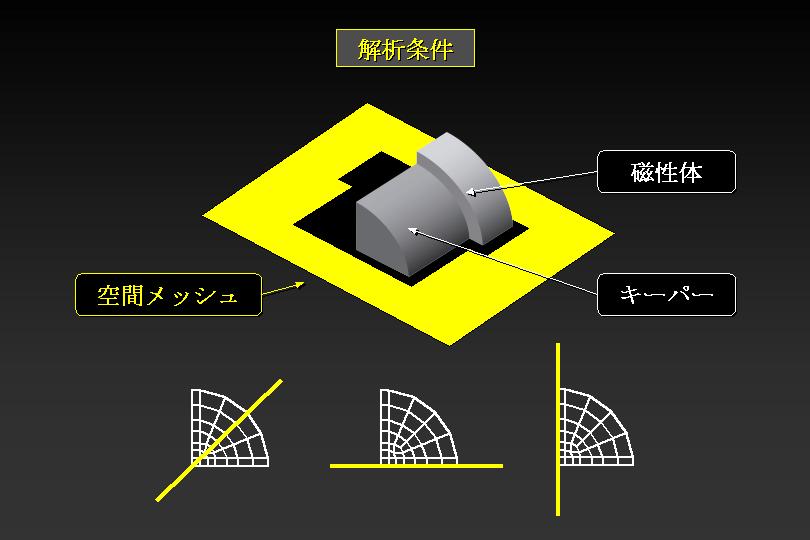

磁性体とキーパーのモデルは軸対象を考慮し1/4をモデル化した.空間メッシュは図.7に示す形態を3方向に設定し,それぞれ解析を行った.

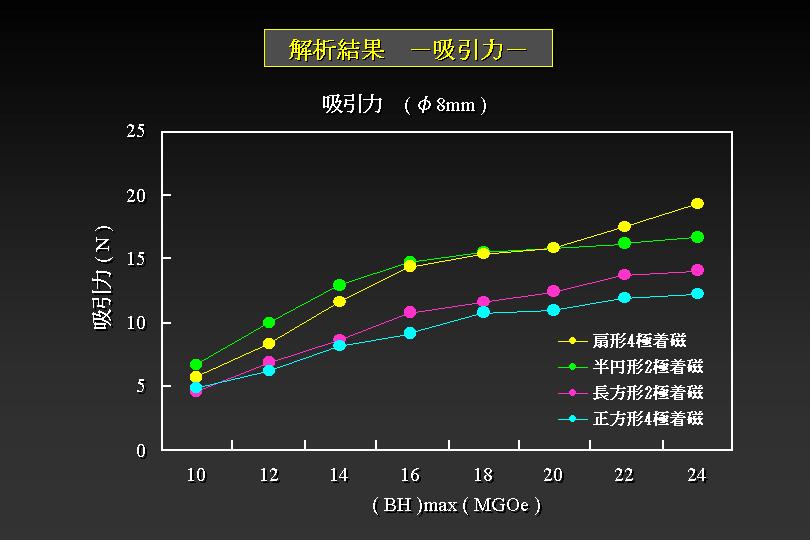

1.吸引力

図.8は吸引力についての解析結果である.着磁用永久磁石の最大エネルギー積が大きいと磁性体の吸引力も強くなる.半円形2極と扇形4極では20 MGOe以上の永久磁石で着磁したとき,吸引力の差が大きい.これは半円形2極では着磁時点で半分以上の磁性体要素の磁束密度が飽和しているのに対し,扇形4極では飽和した要素が少ないためと思われる.よって,4極の方が効率が良く,着磁条件によっては,より高い吸引力が得られるものと考えられる.同じ4極でも扇形と正方形では吸引力に大きな差が見られたが,これは着磁面積の違いが原因であろう.吸引力の検討では,今回の4パターンでは,扇形4極が白金鉄系磁石合金の着磁方法として最も優れていると考えられる.

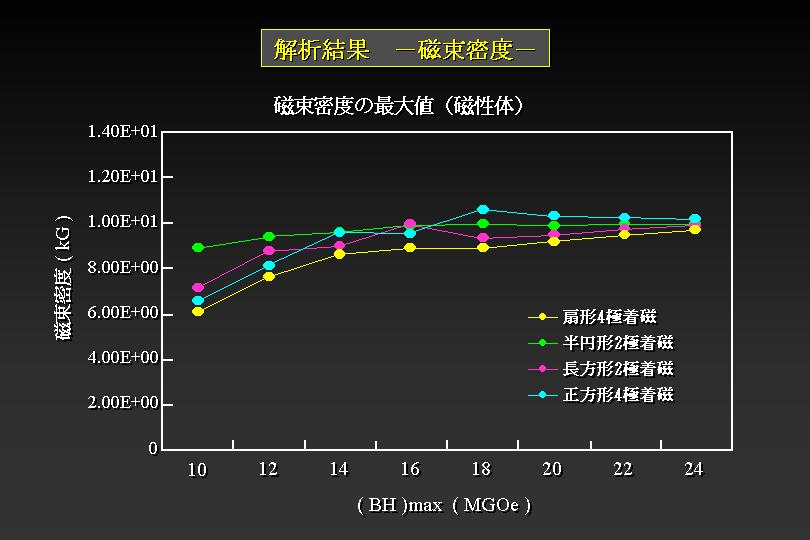

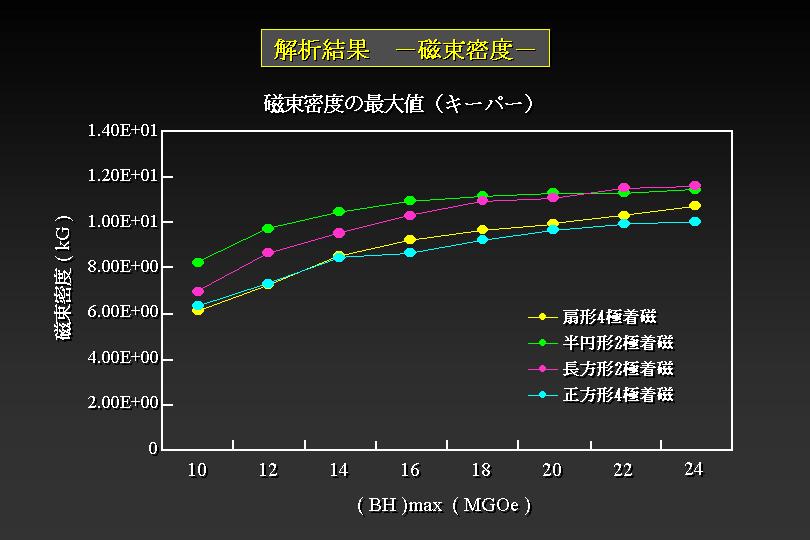

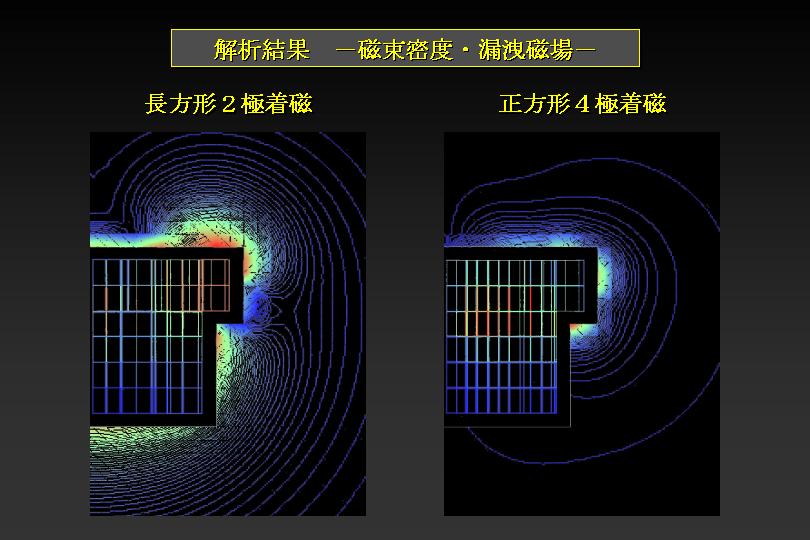

2.磁束密度・漏洩磁場

図.9,10で磁束密度の解析結果を示す.図.9が磁性体,図.10がキーパーにおける磁束密度の最大値である.共に最大エネルギー積が大きいほど磁束密度の最大値も大きくなる傾向が見られた.最大値による比較では着磁パターンによる差はほとんどみられなかった.

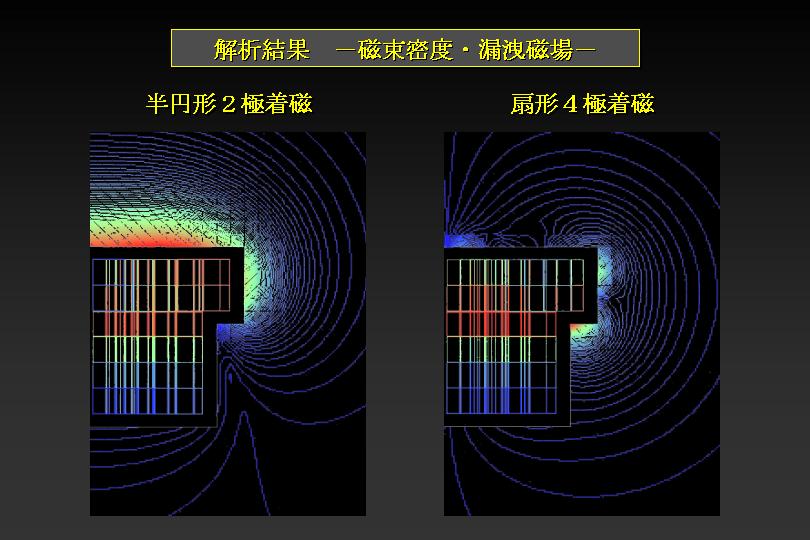

図.11,12に示すのは,24 MGOeの解析結果である.磁束密度・漏洩磁場共に赤い所が強く,青い所は弱い.4パターンを比較すると,磁束密度に関しては,4極では磁性体とキーパーの接触面近くの要素が,2極では磁性体上面付近の要素が飽和していた.このことも,吸引力に差が出た原因の一つと考えられる.また,4極では磁性体上部の中央と辺縁部に磁束密度の小さい部位があり,吸引力をあまり変えることなく咬頭,裂溝形成が出来る可能性がある.

漏洩磁場に関しては,2極では磁性体上部に,4極では磁性体下部に比較的大きな漏洩磁場が見られる.磁性体下部における磁束の漏れは磁性体をクラウン状にすると小さくなると考えられるので,4極の方が漏洩磁束を小さく出来る可能性があると考えられる.

今回の実験により,次のことが分かった.

1. 着磁用永久磁石の最大エネルギー積が大きいほど強い吸引力が得られた.

2. 扇形4極着磁において,最大で約19 Nの吸引力が得られた.

3. 4極着磁では,咬頭・裂溝形成の出来る可能性が示唆された.

4. 4極着磁は漏洩磁束を少なく出来る可能性が示唆された.

5. 今回の着磁方法の中では扇形4極着磁が最も適していると考えられる.

今回は,4パターンの着磁方法による円板状試料について解析を行ったが,今後はより最適な着磁方法・着磁条件の検討と共に,クラウン状試料など他の形態についても解析を行い検討したいと思う.

- 菅野太郎, 中山孝文, 奥野 攻ほか : 白金鉄系磁石合金の歯科鋳造による可撤式クラウン・ブリッジへの応用に関する基礎的検討, 補綴誌, 42(3), 66-424, 1998

- Katsunori HAOKA,Taro KANNO,Yukyo TAKADA et al : Corrosion Resistance of the Pt-Fe-Nb Magnets for Dental-casting., Dent Mater J, 19(3), 270-282, 2000

- 相田光治郎, 羽岡克規, 菅野太郎ほか : 磁性ステンレス鋼の歯科鋳造に関する基礎的検討 磁気特性と吸引力, 日磁歯誌, 9(1), 11-16, 2000

[0001]

平野 進 (鶴見大学 歯学部 歯科理工学講座 )

Susumu Hirano (Dept of Dent Eng Tsurumi Univ Sch of Dent Med )

着磁方法について教えてください。

本学会誌9巻1号では、4極着磁は0.3msecで完了するように記述してありましたが、その着磁機は容易に入手できるのでしょうか。 また扇形とか四角に形状を変化させるのも容易なのでしょうか。

また多極着磁した磁石は、通常の磁石と同様に永続性があるでしょうか、教えてください。

--- Tue Jan 30 12:02:46 2001

[0002]

荘司 伸樹

(東北大学大学院歯学研究科 口腔機能再建・材料学講座 咬合機能再建学分野

)

Nobuki Shoji (Division of Fixed Prosthodontics, Department of

Oral Rehabilitation and Materials Science, Graduate School of

Dentistry, Tohoku Univ. )

御質問ありがとうございます。

最初にお断りいたしますが、御質問いただいたような着磁は今回行っていません。今回の実験は、永久磁石を用いた着磁を「シミュレーション」したものです。

それをふまえた上で、御質問いただいた事に関して、説明いたします。

実験室等で良く用いられる方法としましては、電磁石のポールピース間に着磁する対象物を固定し、電磁石に電流を流して着磁を行いますが、この場合、操作に数分かかります。

それに対し、学会誌記載の方法は、軟鉄等で着磁形状を製作し、コイルを巻いた着磁ヨークを用いて、パルス電流を流して着磁を行います。この方法ですと、短時間(msec.オーダー)で済みます。実際、多極磁石は多く実用化されており、そのほとんどが今回のようなパルス着磁器によって着磁操作がされているようです。この着磁器自体は、使用目的に応じてオーダーメイドに近い形で作製した物ですので、容易に入手出来るとは言えません。個々の着磁ヨークも外注して製作された物で、個人で製作することは困難であると考えます。着磁ヨークの形状を変えることに関しては、着磁ヨークは硬度の高い樹脂等で固定するため、着磁ヨークを含めたアッセンブリーごとの交換は可能ですが一度形成した着磁ヨーク形状を変更することは出来ないと考えた方が宜しいかと思います。

また、多極着磁した磁石を同極を近づけたまま放置するような誤った取り扱いをしない限り、通常の2極着磁と比較して早く減磁する事は無く、永続性があると考えております。

--- Thu Feb 1 20:42:16 2001