(図1)

(図1)  (図2)

(図2) ○川北雅子,星合和基*,田中貴信,長谷川信洋*,野崎乃里江*,只腰哲章,藤波和華子,夫馬秋野

○Kawakita M.,Hoshiai K.*,Tanaka Y.,Hasegawa N.*,Nozaki N.*,Tadakoshi T.,Fujinami W.and Fuma A.

愛知学院大学歯学部歯科補綴学第一講座

*附属病院マグネットデンチャー外来

The First Department of Prosthodontics School of Dentistry Aichi-Gakuin University

*Maguno Prosthetic Clinic

部分床義歯の支台装置として開発された磁性アタッチメントは、現在ではその適応症も拡大され、様々な症例に適用されている.これは磁性アタッチメントが臨床応用されてから約10年経過し、初期に見られた臨床的な課題も徐々に解決され、より安全で有用な支台装置として一般臨床家に認知されたことによると考えらる.

しかし、基礎的実験、臨床的検討は以後も必要と考えられ、とくに、臨床応用されたあとの術後調査を確実に実施し、その有用性と安全性の確認をすることが重要であると思われる.

我々は1997年・平成9年より磁性アタッチメントのマグフィットについて術後調査を行い、その概要を報告してきたが、今回は、とくに金属床に適用されたマグフィットに着目し、その使用方法、術後の経過について調査いたので報告する.

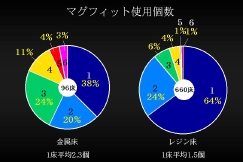

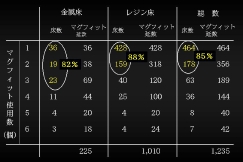

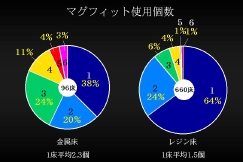

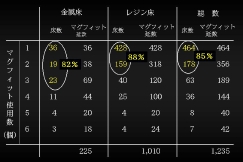

(図1)、(図2)に金属床およびレジン床に用いられたマグフィットの使用状況を示す.

調査対象期間は、平成5年5月から平成13年7月までの8年3カ月間であり、本学附属病院補綴科にて磁性アタッチメントを適用した症例を対象とした.マグフィットを適用した義歯床数は、金属床が96床、レジン床が660床であり、使用したマグフィットの数は金属床225個、レジン床1010個であった.

そのうち、金属床では1床あたりのマグフィットの使用個数が、3個までのものが全体の82%を占めているのに対し、レジン床では1個および2個使用したものが多く、合わせて全体の88%を占めていた.また、1症例あたりに使用したマグフィットの平均個数は、金属床で2.3個、レジン床で1.5個であった.

(図1)

(図1)  (図2)

(図2)

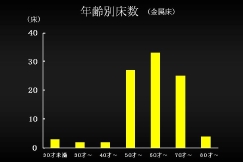

(図3)に示すように、 年齢別での使用状況は、60歳代が33床で最も多く、50歳代から70歳代が88%を占めていた.平均年齢は62.2歳であった.

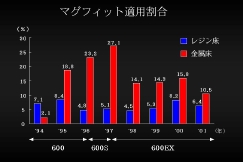

次に、(図4)に示すように、年度別で使用状況を比較すると、マグフィットを使用した金属床の全金属床に対する割合は、97年度までは増加傾向を示したが、98年度以降は約15%前後の値を示した.マグフィットは600、600S、600E Xと形態が徐々に小さく改良されてきたが、マグフィットの形態と使用個数との関係は明確には観察されなかった.レジン床は年度別では差は見られなく、約5%から8%程度の使用頻度であった.

(図3)

(図3)  (図4)

(図4)

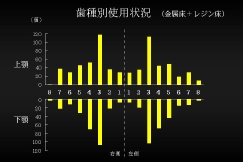

歯種別使用状況は、(図5)に示すように、レジン床と金属床を合わせた場合は、上顎犬歯で最も多く、次いで下顎犬歯、下顎第一小臼歯、の適用順位が認められた.レジン床、金属床とも左右側で大きな差は認められない.

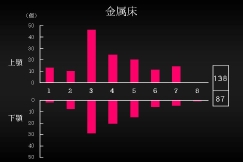

そこで、(図6)に金属床のみの使用状況を左右側をまとめて示す.上下顎を比較すると、上顎では下顎の約1.5倍使用され、歯種別では全支台歯とも下顎より上顎で多く使用されていた.最も多く使用されたのは上顎犬歯で、次いで下顎犬歯、上顎第一小臼歯の適用順位であった.

(図5)

(図5) (図6)

(図6)

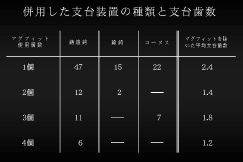

(図7)に、他の支台装置との併用状況を示す.96床中38床は、マグフィットの単独利用であったが、残りの60%・58床は他の支台装置が併用されていた.この58床では、マグフィット4個までは、使用するマグフィット数が増すごとに、他の支台装置を併用する義歯床数は減少しており、マグフィットを5個以上使用した場合では他の支台装置は併用されていなかった.

(図8)に他の支台装置を併用した症例を詳しく示す.ただし、鋳造鉤と線鉤に関してはいずれも鉤の形態は考慮せず、その個数のみを調査対象とした.双歯鉤は2歯と数え、コーヌスは単純にその支台歯数をカウントした.その結果、他の支台装置の支台歯数は、マグフィットを1個使用した場合、1床あたり2.4歯であり、マグフィットを複数個使用した場合、1床あたり2歯以下の値であった.

(図7)

(図7) (図8)

(図8)

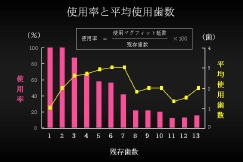

(図9)に残存歯数と使用個数の関係を示す.使用率は、残存歯が増加するほど減少し、平均使用歯数は、残存歯数が6本時に最も多く、残存歯数の増減により減少する傾向が見られた.

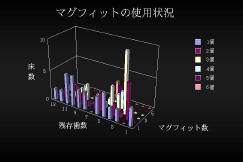

(図10)に欠損歯数および使用マグフィット数別の床数を示す.全体にマグフィットを1から3個使用しているものが多く見られが、残存歯数が6歯以下の場合では、4から6個使用しているものがあった.また、最も床数の多かったものは3歯残存症例に3個マグフィットを使用したもので10症例であった.

(図9)

(図9) (図10)

(図10)

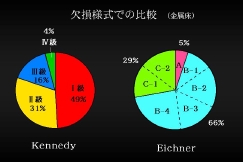

(図11)にKennedyおよび Eichnerの分類による結果を示す.Kennedyの分類からは遊離端症例で80%使用されていることが示され、Eichnerの分類からは約半数が咬合支持域を持っている症例での利用であることが判断される.

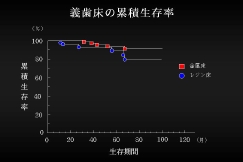

(図12)に、カプラン.マイヤー法による義歯床に対して求めた累積生存率曲線を示す.金属床は、38カ月後は97%、67ヶ月後では91%の生存率を示した.これに対してレジン床は、任意に抽出した66症例に対して調査したところ、抜歯例は男性3歯、女性3歯であり、その生存率は27ヶ月後で93%、56ヶ月後で90%の生存率を示し、金属床より低い値となったが、統計的な有意差は認められなかった.

今回の報告は観察期間が8年3ヶ月であり、部分床義歯の予後の判断の目安とされる10年にはまだ至らず、マグネットデンチャーの予後の結論を出すまでには不十分ではあるが、今後も継続して観察を続けていく予定である.

(図11)

(図11) (図12)

(図12)

演者への連絡先(質疑応答の受付は終了いたしました。)

質疑応答

[0001] 木内 陽介 (徳島大学工学部 ) Yohsuke Kinouchi (Faculty of Engineering,

The University of Tokuhima ) kinouchi@ee.tokushima-u.ac.jp

1.磁性アタッチメントの使用個数で、金属床がレジン床よりほぼ1個多いのはどのような理由によるものでしょうか。

2.上顎が下顎より磁性アタッチメントの使用個数が多いのはなぜでしょうか。

--- Sat Feb 16 21:29:59 2002

[0002] 星合和基 (愛知学院大学歯学部 ) KAZUMOTO HOSHIAI (Aichi-Gakuin University

) kazumoto@dpc.aichi-gakuin.ac.jp ご質問有り難うございます.

1.磁性アタッチメントは元々自費診療の範疇です.金属床を希望する患者さんは自費診療の補綴診療に理解があり,また診療内容に対しても積極的であることによると思います.さらに,歯科医師も患者さんの口腔内指導が行いやすいこともあげられます.一方,レジン床を希望する患者さんにはおのずと制限があり,歯科医師の理想とする設計が十分に行えていないものと考えます.

2.1.のご質問にも関係するかもと思いますが,金属床の適用に際してその有用性は下顎よりも上顎にあると考えます.設計の自由度から考えますと,上顎の方が磁性アタッチメントの有用性がより明確に現れるものと考えます.その見地からレジン床と金属床を合わせた使用個数をみますと,金属床症例ほど上下顎の差が現れず同様の使用傾向を示し,これは一般的な磁性アタッチメントの適用状態を示しているものと思われます.

--- Mon Feb 18 20:13:12 2002

[0003] 櫻井 宏至 (日本大学 ) Sakurai Hiroshi (Nihon University ) sakurai@dent.nihon-u.ac.jp

磁性アタッチメントを使用した歯の約5年後の予後において、約1割が生存しなかった。という先生の報告をみて、教えて頂きたい事があります。歯が喪失する理由は様々あると思いますが、磁性アタッチメントの場合は、ぺリオ的な因子や磁性アタッチメントの形態的因子(形成、印象、技工物のクオリティ)や位置的因子やその他の因子が挙げられると思います。

私は、その(コーピングを含む)位置的因子の研究をしているので、興味をもちました。

喪失した歯の原因としてどの因子が多かったのかを教えて下さい。

--- Wed Feb 20 13:26:31 2002

[0004] 星合和基 (愛知学院大学歯学部 ) KAZUMOTO HOSHIAI (Aichi-Gakuin University

) ご質問有り難うございます. 我々の予後調査もご質問の内容のようなことが解明できればと始めたものです.

そのためには先ずどのような部位に用いられているのかを調査しなければなりません.現在はこの段階のものをまとめているような状態であり,今後術前の状態を分類して,結果を照らし合わせることになると思います.しかし,現在は抜歯例が少なく,しっかりした統計的な結論を出すには至っていません.これには我々だけの調査では限界があり,もっと大きな視野にたって調査をしなければいけないのではと思っていましたので,磁気歯科学会が学会をあげて予後調査を行うことになり,この結果が重要になるのではないでしょうか.

ただ,我々の調査でも部分床義歯学の代表的な分類からは,統計的な差が出てきませんでしたので,ひょっとすると違った観点から使用状態を見たほうが良いのではないかとも考えていましたので,先生の今回の発表のような新しい分類方法の可能性に期待したいと思います.早く文章にしてまとめるなどして学会全体で意見の統一を図っていただきたいものです.

今回の抜歯例の喪失原因は殆どがペリオ的な因子によると思います.術前に予後の不安定なことが予測された例もありますが,歯周疾患のコントロールが良好であったらおそらくもう少し長期に残存していたものと思います.

--- Wed Feb 20 17:36:16 2002