○大山哲生,櫻井宏至,石上友彦,月村直樹,大野繁,大輪正昭,豊間 均

日本大学歯学部補綴学教室局部床義歯学講座

○Tetsuo OHYAMA, Hiroshi SAKURAI, Tomohiko ISHIGAMI,

Naoki TSUKIMURA, Shigeru OHNO, Masaaki OHWA, Hitoshi TOYOMA

Nihon University

School of Dentistry Department of Removable Partial Denture

Prosthodontics

患者の口腔内情報を知り,治療方針を検討するには実際に口腔内を視診,触診する事が一番である.しかし,担当医以外がそれを行なう事は不可能である事が多く,情報交換が必要な場合は症例を把握する一つの手段として古くからKennedyの分類やEichnerの分類等が利用され,その有用性は周知の事である.

近年,磁性アタッチメントの普及に伴い,根面アタッチメントを支台歯としたオーバーデンチャーの術式が多く用いられるようになった.それに伴い,患者の情報交換の一手段として簡便なオーバーデンチャーの分類が必要であると思われる.しかし,上記の様な分類法はまだ提案されていない.

そこで,今回は義歯床下に設置されるコーピングの支持機能に着目し,犬歯を中心とした全部床タイプのオーバーデンチャーの分類法を考案したので報告する.さらに,症例を供覧しながら今回の分類法が簡便かつ有用であった事を紹介する.

分類の目的は、症例の把握に役立つものでなければならない.しかし,症例の把握を重視して詳細な分類にすると,分類が複雑になり使用されない分類となってしまう危険性がある.

Kennedyの分類やEichnerの分類は,症例の把握に役立つと共に簡便であるため,現在広く使用されていると考えられる.そのため,考案した本分類は,症例の把握に役立ちかつ簡便なものとなるように努めた.

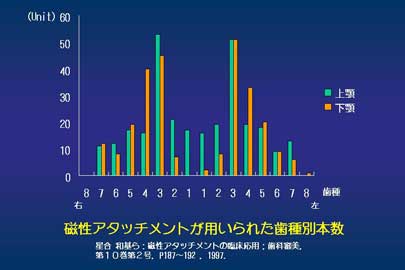

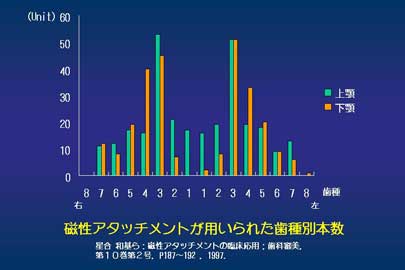

星合ら(文献1)の報告によると,磁性アッタチメントのキーパー根面板が使用される頻度として,

329症例,553歯のうち上下顎の犬歯200歯,

約36%に使用されている.また,犬歯は,疫学的学に口腔内に最も長く残存し,さらに歯列弓の湾曲部に位置することより支持として

重要な役割を果たしていると考えられる.

そこで,本研究では,分類のキーワードとして,犬歯に着目した.

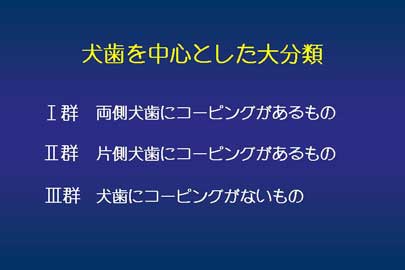

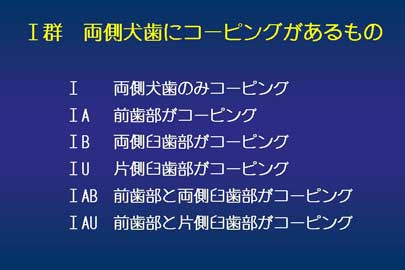

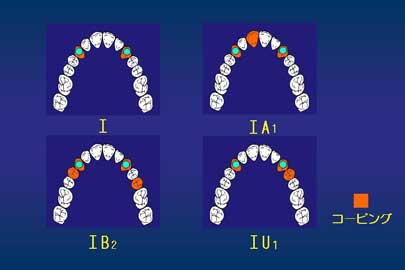

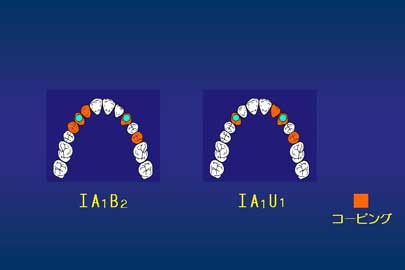

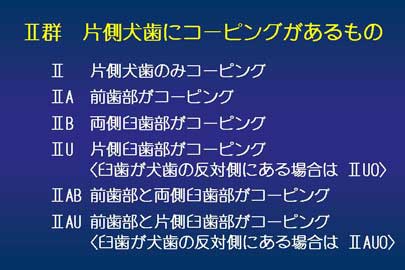

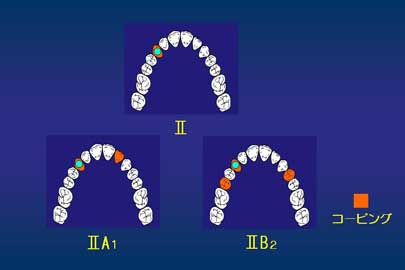

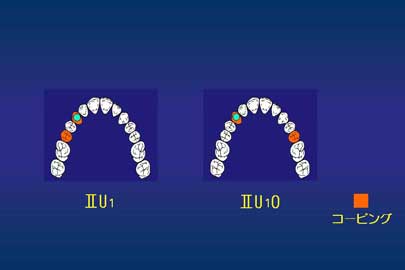

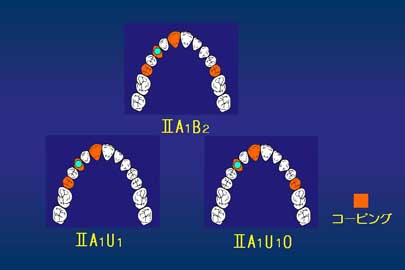

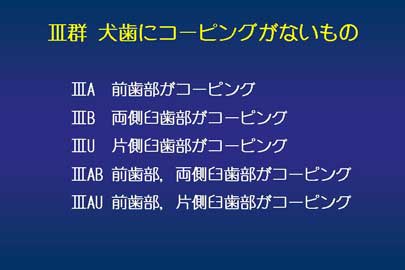

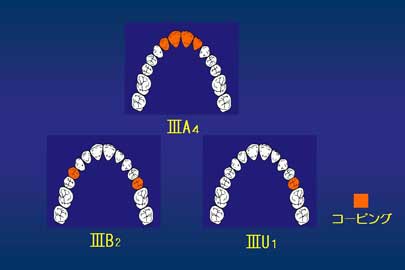

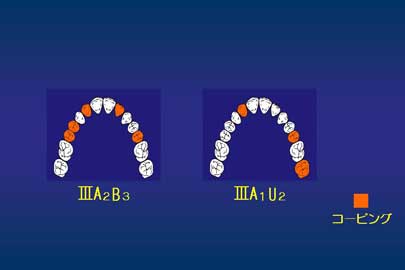

分類は,犬歯を中心とした大分類として,I群として,両側犬歯にコーピングがあるもの. II群として片側犬歯にコーピングがあるもの.III群として犬歯にコーピングがないものの3つに大きく分類した.

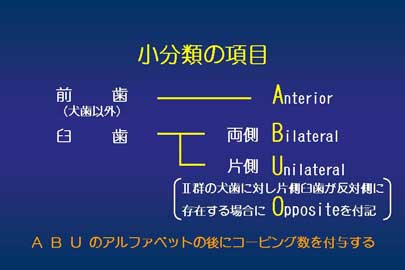

さらに詳細に全部床型オーバーデンチャーの症例を把握するために,コーピングの数,位置(両側か片側かをも含む)を考慮に入れ,小分類とした.

コーピングの位置的関係は,前歯と臼歯に分け,分類では前歯をAnteriorのAと分類した.

臼歯は,両側臼歯、片側臼歯に分け,両側をBilateralのB,片側をUnilateralのUと分類した.

さらに,Ⅱ群の犬歯と臼歯の位置的関係については,犬歯の反対側に臼歯が存在する場合にOppositeのOを付記する事とした.次に,コーピングの数に関しては,A,B,Uの後にその数を付記した.

すなわち,本分類は,大分類Ⅰ群,Ⅱ群,Ⅲ群と小分類A,B,U,Oとコーピングの数で構成した .

(1)I群

分類Iの結果を以下に示すと共に,各分類の代表例をシェーマで示す.

なお,A,B,Uの後に算用数字を用いて,それぞれのコーピングの数を表すが,

キーワードである犬歯はI,II,IIIの後に算用数字を用いて犬歯のコーピング数を表示しない事とした.

すなわち,IA1というよう表現し,I2A1のようには表現しない.

(2)II群

(3)III群

(4)臨床例

今後さらに分類の明確性を踏まえ,改良を加えるとともに,完成度を高めた上で,全部床型オーバーデンチャーの術後経過と,本分類との関連に関して,検討する所存である.

本分類は,全部床型オーバーデンチャーの分類を提案するものであり,症例を簡便に分類し,表示することが可能であった.

(1)星合 和基ら:磁性アタッチメントの臨床応用;歯科審美,第10巻第2号,P187~192

,1997.

質疑応答

[0001] 木内 陽介 (徳島大学工学部 ) Yohsuke Kinouchi (Faculty of Engineering,

The University of Tokushima ) kinouchi@ee.tokushima-u.ac.jp

本提案の分類は磁性アタッチメントが口腔内でどのように配置されているかを容易にイメージできると思います。この分類は形態のみでなく、磁性アタッチメントの維持機能、安定性とも関連した特性を表現するのにも役立つのでしょうか。

--- Thu Feb 14 21:21:03 2002

[0002] 石上友彦 (日本大学歯学部歯科補綴2

) Tomohiko Ishigami (Nihon Univ. School of

Dentistry ) ishigami-t@dent.nihon-u.ac.jp

木内先生へ、ご質問ありがとうございます。

櫻井の分類は基本的に犬歯が残存する事が多いので、大分類の要所にしたものです。つまり、磁性アタッチメントに限らず根面の位置による分類で、支持機能を中心に考えていますので義歯の安定性には関与するとおもいます。勿論コーピングに維持力を持たせ、それを付記すれば維持機能の状態も分かりやすいと思います。今後、この分類とオーバーデンチャーの予後との関連が明確になり、補綴処置方針の指針の一つになればと良いと希望しています。

--- Fri Feb 15 10:05:50 2002

[0003] 水谷 紘 (東京医科歯科大学大学院 摂食機能構築学分野

) Hiroshi Mizutani (Graduate School Tokyo

medical and Dental Univ. Section of Removable

Prosthodontics ) mztn.rpro@tmd.ac.jp コンプリートオーバデンチャーの予後の良否を判断する上で的確な分類方法であると考えます.世界中で通じるケネディー分類において,何故両側性遊離端欠損(義歯)がⅠ級かは彼の著

"Partial Denture Construction"にあります.補綴学会東京支部会でも質問しましたが,犬歯残存歯数のいずれをⅠ級にするか,グローバルスタンダードが声高に叫ばれている今日この頃,慎重にご検討下さい.

--- Mon Feb 18 17:51:56 2002

[0004] 石上友彦 (日本大学歯学部歯科補綴2

) Tomohiko Ishigami (Nihon Univ. School of

Dentistry ) ishigami-t@dent.nihon-u.ac.jp

水谷先生へ ご意見ありがとうございます。グローバルに多くの先生方の意見を拝聴し、

検討させて頂きます。 --- Tue Feb 19 19:31:56

2002

大山哲生

E-Mail:ohyama@dent.nihon-u.ac.jp