上下顎歯を強く噛みしめる動作であるクレンチングに伴う頚部筋活動が頭部の固定に関与しているという仮説をもとに,腰部への側方衝撃を負荷した場合のクレンチング時と下顎安静状態時における頭部動揺および重心動揺を磁気センサ式3次元空間計測装置と重心動揺計を用いて測定し検討した.

被験者として,難聴および平衡障害の既往,現症がなく,顎口腔系に異常を認めない個性正常咬合を有する男性6名(平均年齢:29.8±2.0歳)を選択した.

頭部動揺の測定は,POLHEMUS社製磁気センサ式3次元空間計測装置を用い,出力されるデジタルデータをパーソナルコンピュータに記録した.

重心動揺は,直立したときの足圧中心の移動をNECメディカルシステム社製重心動揺計により測定し,頭部動揺のデータと同時にパーソナルコンピュータに記録し,分析用ソフトウェアにより分析を行った(図1).

図1 測定装置のブロックダイヤグラム

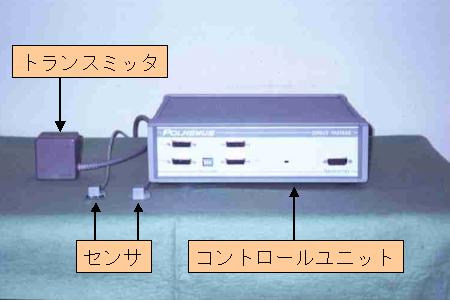

頭部動揺の測定に用いた磁気センサ式3次元空間計測装置は,センサ,トランスミッタおよびコントロールユニットから構成されており,体幹に対する頭部の動作解析用入力装置として開発され,その後,医学,人間工学,スポーツバイオメカニクス等の分野で活用されている(図2).

図2 磁気センサ式3次元空間計測装置

被験者に磁気センサ式3次元空間計測装置の2個のセンサを頭部と体幹にベルトとサージカルテープを用いて設置し,重心動揺計上に閉眼状態で直立姿勢をとらせた(図3).

初期閉眼効果による影響を排除するために,閉眼20秒以上経過後に,被験者の右側腸骨稜側面から大転子に対して,側方から3㎏の砂袋を垂直的な高さ0.3mから振子運動にて落下させることによって8.82Jの衝撃荷重を負荷した(図3).

下顎安静時(以下,Rest時とする)と意識的最大噛みしめ時(以下,VMC時とする)に衝撃荷重を負荷し,頭部動揺と重心動揺を,それぞれ5分間のインターバルで3回ずつ記録した.なお,1回の記録は30秒間とした.

分析項目は,頭部動揺では,頭部動揺軌跡,総軌跡長,側屈角,前後屈角,回旋角とし,重心動揺では,重心動揺軌跡,総軌跡長,単位軌跡長,単面軌跡長,外周面積,実効値面積,矩形面積,前後最大径,左右最大径,トータルパワーX,トータルパワーYとした.

分析方法には,2元配置分散分析,1元配置分散分析,回帰分析および,t検定を用いた.

図3 実験風景の模式図

頭部動揺軌跡(赤色)と重心動揺軌跡(青色)の記録の一例に示されているように,頭部動揺軌跡と重心動揺軌跡は類似した軌跡を示した(図4).この所見は他の被験者においてもほぼ同様であった.

図4 頭部動揺および重心動揺の記録の一例

重心動揺に関して,衝撃負荷の直後から大きな動揺が認められたが,10秒後には,収束していた(図5).このことから,衝撃負荷直後からの10秒間とその後の10秒間の2区間における動揺の経時変化と下顎位の差違とを因子とした2元配置分散分析を行った.

図5 重心動揺の記録の一例

下顎位によって有意な差が認められた項目の分析結果を表1に示す.VMC時における頭部動揺の総軌跡長,および重心動揺の実効値面積と左右最大径は,Rest時に比較して,有意に小さい値を示した.また,前半10秒間と後半10秒間を比較した場合,全ての分析項目で有意差が認められ,衝撃による重心動揺は,10秒後には収束していることが示された.

表1 2元配置分散分析表

| 変動要因 | 変動 | 自由度 | 分散 | 観測された分散比 | P値 | F境界線 |

| 下顎位 | 543.65 | 1 | 543.65 | 5.60 | 0.021 | 3.982 |

| 経時変化 | 11278.33 | 1 | 11278.33 | 116.27 | 2.3E-16 | 3.982 |

| 交互作用 | 636.43 | 1 | 636.43 | 6.56 | 0.013 | 3.982 |

| 繰り返し誤差 | 6595.95 | 68 | 97.00 | |||

| 合計 | 19054.36 | 71 |

| 変動要因 | 変動 | 自由度 | 分散 | 観測された分散比 | P値 | F境界線 |

| 下顎位 | 181.39 | 1 | 181.39 | 9.92 | 0.0024 | 3.982 |

| 経時変化 | 2336.32 | 1 | 2336.32 | 127.76 | 2.9E-17 | 3.982 |

| 交互作用 | 151.09 | 1 | 151.09 | 8.26 | 0.0054 | 3.982 |

| 繰り返し誤差 | 1243.51 | 68 | 18.29 | |||

| 合計 | 3912.31 | 71 |

| 変動要因 | 変動 | 自由度 | 分散 | 観測された分散比 | P値 | F境界線 |

| 下顎位 | 8.67 | 1 | 8.67 | 4.57 | 0.036 | 3.982 |

| 経時変化 | 944.60 | 1 | 944.60 | 497.57 | 5.4E-33 | 3.982 |

| 交互作用 | 2.81 | 1 | 2.81 | 1.48 | 0.228 | 3.982 |

| 繰り返し誤差 | 129.01 | 68 | 1.90 | |||

| 合計 | 1085.18 | 71 |

この結果に基づき,衝撃による重心動揺が顕著に認められる衝撃負荷直後からの10秒間について詳細な検討を行った.すなわち,衝撃負荷直後からの10秒間を2秒間隔でT1からT5の5区間に分割し(図6),測定値の経時的な変動と下顎位の差違とを因子として,2元配置分散分析を行った.

図6 重心動揺波形分析区間

下顎位による有意差が認められた分析項目についての結果を表2に示す.VMC時における頭部動揺の総軌跡長,および重心動揺の総軌跡長と単位軌跡長は,Rest時に比較して有意に小さい値を示した.この結果は,衝撃による頭部動揺および重心動揺がクレンチングによって抑制されることを示唆するものと考える.

表2 2元配置分散分析表

| 変動要因 | 変動 | 自由度 | 分散 | 観測された分散比 | P値 | F境界線 |

| 下顎位 | 235.65 | 1 | 235.65 | 11.53 | 0.00085 | 3.90 |

| 経時変化 | 10032.70 | 4 | 2508.17 | 122.76 | 4.7E-49 | 2.42 |

| 交互作用 | 505.02 | 4 | 126.25 | 6.18 | 0.00011 | 2.42 |

| 繰り返し誤差 | 3473.33 | 170 | 20.43 | |||

| 合計 | 14246.70 | 179 |

| 変動要因 | 変動 | 自由度 | 分散 | 観測された分散比 | P値 | F境界線 |

| 下顎位 | 74.34 | 1 | 74.34 | 4.81 | 0.030 | 3.90 |

| 経時変化 | 16536.12 | 4 | 4134.03 | 267.67 | 3.1E-72 | 2.42 |

| 交互作用 | 162.31 | 4 | 40.58 | 2.63 | 0.036 | 2.42 |

| 繰り返し誤差 | 2625.56 | 170 | 15.44 | |||

| 合計 | 19398.33 | 179 |

| 変動要因 | 変動 | 自由度 | 分散 | 観測された分散比 | P値 | F境界線 |

| 下顎位 | 18.80 | 1 | 18.80 | 4.68 | 0.031 | 3.90 |

| 経時変化 | 4237.71 | 4 | 1059.43 | 264.03 | 8.6E-72 | 2.42 |

| 交互作用 | 40.70 | 4 | 10.18 | 2.54 | 0.042 | 2.42 |

| 繰り返し誤差 | 682.13 | 170 | 4.01 | |||

| 合計 | 4979.35 | 179 |

Rest時における頭部動揺と重心動揺の各分析区間毎の総軌跡長は,図7に示す通りであった.なお,T10とは,衝撃負荷10秒後から20秒後の総軌跡長を2秒間に換算した値である.

T1からT5までの経時的な変動を因子とした1元配置分散分析を行った結果,T1,T2 の両総軌跡長は,T3,T4,T5に比較して,有意に大きな値を示した.また,T3からT5における両総軌跡長はT10と同程度の値を示した.以上の結果から.衝撃負荷4秒後以降においては,頭部動揺および重心動揺が収束していることが明らかになった.

VMC時おける頭部動揺と重心動揺の各分析区間毎の総軌跡長は,図8に示す通りであった.すなわち,VMC時についても,Rest時と同様の結果が示された.

これらの結果から,衝撃による頭部動揺および重心動揺は,Rest時, VMC時にかかわらず,衝撃負荷4秒後には収束しており,衝撃負荷が頭部動揺および重心動揺に及ぼす影響についての検討は,衝撃負荷直後4秒間の分析が必要であると考えた.

図7 頭部動揺総軌跡長および重心動揺総軌跡長の経時変化(Rest時)

図8 頭部動揺総軌跡長および重心動揺総軌跡長の経時変化(VMC時)

T1およびT2におけるRest時とVMC時の頭部動揺と重心動揺の総軌跡長は図9に示す通りであった.すなわち,VMC時の頭部動揺と重心動揺の総軌跡長は,Rest時に比較して,有意に小さい値を示した.このことから,衝撃負荷による頭部動揺および重心動揺は,クレンチングによって抑制させ得る可能性があることが示唆された.

図9 頭部動揺総軌跡長および重心動揺総軌跡長

T1およびT2における頭部動揺軌跡長と重心動揺軌跡長との相関関係は図10に示す通りであった.この結果から,頭部動揺と重心動揺が密接に関連していることが示された.

図10 頭部動揺総軌跡長および重心動揺総軌跡長の関係(T1,T2)

本研究の結果から,身体へ加わる衝撃に対して,クレンチングが頭部動揺を抑制するとともに,全身の重心動揺を抑制する役割を担っている可能性があることが示唆された.

質疑応答

[0001] 芥川正武 (徳島大学 医学部 保健学科

) Masatake Akutagawa (School of Health Sciences,

The University of Tokushima ) makutaga@medsci.tokushima-u.ac.jp

頭部動揺測定について教えてください.測定に用いられているPOLHEMUS製3

SPACEの位置測定の直線性はどの程度なのでしょうか.私も以前この機械を使用したことがあるのですが,その時は空間解像度は比較的高かったのですが,直線性があまり良好でなく,センサを直線に運動させているにもかかわらず測定結果が曲線になったということを経験したことがあります.またこのような誤差は,トランスミッタと測定領域との位置関係にも依存するようですが,先生方の実験ではどのような配置にされていたのでしょうか.

--- Thu Feb 14 20:11:51 2002

[0002] 木内 陽介 (徳島大学工学部 ) Yohsuke Kinouchi (Faculty of Engineering,

The University of Tokushima ) kinouchi@ee.tokushima-u.ac.jp

衝撃実験は閉眼で行われていますが、加重が人体に衝撃を与える時刻は加重の移動音あるいは何かの合図で被験者は予期できる状態でしょうか。それとも全く予期できない状態で実験が行われているのでしょうか。

--- Thu Feb 14 20:56:00 2002

[0003] 田中 慎介 (北海道医療大学歯学部歯科補綴学第1講座

) Tanaka Shinsuke (Health Sciences University

of Hokkaido, School of Dentistry ) shinco@hoku-iryo-u.ac.jp

芥川先生,御質問ありがとうございます. POLHEMUS社製Fastrakの位置測定の直線性については,今回,検討しておりません.また,トランスミッタと測定領域との位置関係については,トランスミッタとセンサの距離が76cm以内として測定を行い,コンピュータや金属製の構造物を近づけないよう配慮しました.

--- Fri Feb 15 18:13:14 2002

[0004] 田中 慎介 (北海道医療大学歯学部歯科補綴学第1講座

) Tanaka Shinsuke (Health Sciences University

of Hokkaido, School of Dentistry ) shinco@hoku-iryo-u.ac.jp

木内先生,御質問ありがとうございます. 本実験では,砂袋を振子運動にて落下させることによって衝撃荷重を負荷しましたが,その際に発生する風切り音によって被験者がタイミングを予期できないように配慮しました.また,閉眼状態での試行であるため,全く予期できない状態であったと考えております.

--- Fri Feb 15 18:14:50 2002

[0005] 水谷 紘 (東京医科歯科大学大学院 摂食機能構築学分野

) Hiroshi Mizutani (Graduate School Tokyo

medical and Dental Univ. Section of Removable

Prosthodontics ) mztn.rpro@tmd.ac.jp 1.頭頸部の筋の等尺性収縮が頭部の固定に重要な役割を果たしていると考えれば閉口筋ばかりでなく開口筋でも同様な現象が起こるものと推察されます.クレンチングでなく最大開口させた状態で衝撃荷重を加えた場合,レスト時やクレンチング時と比べていかがでしょう.データがなければ推論でも結構です.お教え下さい.

--- Mon Feb 18 16:45:36 2002

[0006] 田中 慎介 (北海道医療大学歯学部歯科補綴学第1講座

) Shinsuke Tanaka (Health Sciences University

of Hokkaido, School of Dentistry ) shinco@hoku-iryo-u.ac.jp

水谷先生,御質問ありがとうございます. これまでに,閉口筋の筋活動に協調して胸鎖乳突筋に筋活動が発現することが報告されており,今回の実験でのクレンチング時においても胸鎖乳突筋の筋活動が発現していることが予想されます.頭部の固定は,直接的には頚部筋の活動により調節され,閉口筋の筋活動については間接的に頭部の固定に関与していると推察されます.われわれは,クレンチングに随伴して発現する胸鎖乳突筋の筋活動が頭部の固定に重要な役割を果たしていると考えております.

したがって,今回は開口させた状態での試行は行っておりませんが,開口筋の筋活動に伴い頚部筋に筋活動が発現するとは考えづらく,開口によって頭部が固定されるとは予想していません.

--- Tue Feb 19 21:49:02 2002

[0007] 越野 寿 (北海道医療大学歯学部歯科補綴学第1講座

) Hisashi KOSHINO (Health Sciences University

of Hokkaido ) koshino@hoku-iryo-u.ac.jp [0001]芥川先生の質問に対する回答[0003]の追加をさせて戴きます.

測定精度に関しましては,センサ間の相対角度に関する検討を行い,良好な直線性

(r=0.999)が得られております.先生がご指摘されている通り,XY座標における

絶対値に関しては,磁場空間の検出能力の限界から,歪みが生ずることが報告されて

おり、直線的にセンサを移動させても一定方向にわん曲して記録されることがしられております。しかし,今回の実験ではメーカーが精度を補償している76cm以内の範囲での計測を行っておりますので,本研究結果に関する精度的な問題はないものと考えております.

--- Wed Feb 20 14:54:39 2002